【社労士解説】生理休暇、対応できていますか?企業の法的義務と職場環境づくりのポイント

更新日:2025/10/07

労務管理

企業の成長には、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境が不可欠です。しかし、女性従業員の中には、生理による体調不良に悩みながらも、休暇を取得することにためらいを感じている方が少なくありません。

厚生労働省の調査によれば、生理休暇を請求した女性従業員の割合はわずか0.9%というデータもあります。この背景には、「男性の上司に言いづらい」「取得している人が周りにいない」といった、職場の雰囲気や制度への理解不足が隠れているのが現状です。

本コラムでは、中小企業の経営者様、人事労務担当者様が知っておくべき「生理休暇」の基礎知識から、企業の法的義務、そして従業員が安心して働ける職場環境づくりについて、社会保険労務士の視点から分かりやすく解説します。

そもそも「生理休暇」とは?法律で定められた企業の義務

生理休暇は、労働基準法第68条によって定められた、すべての女性従業員に保障された権利です。正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず、すべての女性従業員が請求できます。

企業は、従業員から「生理日の就業が著しく困難」であることを理由に休暇の請求があった場合、その従業員を就業させてはなりません。ここでいう「著しく困難」とは、薬を飲んでも痛みが続く、不快な症状で安静が必要といった状態を指しますが、症状には個人差があることを理解しておく必要があります。

請求方法は口頭でも可能で、医師の診断書を提出させる必要もありません。また、休暇の取得単位も1日単位だけでなく、半日や時間単位での取得も可能です。企業側が就業規則などで取得日数を制限することも法律で認められていません。

「知らなかった」では済まされない!生理休暇をめぐる企業の法的リスク

従業員からの正当な生理休暇の請求を企業が拒んだ場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに注意すべきは、「不利益な取扱い」の禁止です。例えば、以下のようなケースは問題となる可能性があります。

- 賃金の不利益変更:これまで有給としていた生理休暇を、企業が一方的に無休に変更することは、不利益変更と判断される恐れがあります。

- 昇給・賞与の査定への影響:生理休暇の取得日を年次有給休暇の出勤率算定において欠勤扱いとすること自体は可能ですが、その出勤率を根拠に昇給や賞与の査定で不利に扱うことはできません。実際に、こうした取り扱いが公序良俗に反し無効とされた判例も存在します。

これらのリスクを回避するためにも、法律を正しく理解し、適切に対応することが不可欠です。

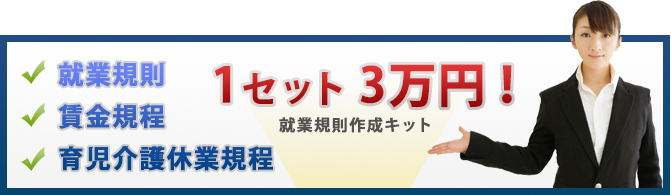

就業規則への記載は必須?賃金の扱いや出勤率の算定方法

休暇に関する事項は就業規則の「絶対的必要記載事項」であり、生理休暇についても規定しておく必要があります。従業員数10人未満で就業規則の作成義務がない企業であっても、従業員から請求があれば付与する義務があります。

就業規則に定めるべきポイント

- 賃金の支払い:生理休暇中の賃金を有給とするか無休とするかは、法律上の定めはなく、企業の判断に委ねられています。

ただし、どちらにするかは賃金に関する事項として就業規則に明記しなければなりません。「月2日までを有給とし、それ以降は無給」といったように、有給の日数に制限を設けることは問題ありません。 - 年次有給休暇の出勤率:生理休暇の取得日を出勤率の算定に含めるかどうかも、企業の裁量で決めることができます。従業員が休暇を取得しやすくなるよう、出勤日として取り扱う企業も見られます。

就業規則に明記するだけでなく、その内容を従業員に十分に周知することも、トラブル防止のために重要です。

なぜ取得しづらい?従業員が働きやすい職場づくりのヒント

法律で定められていても、取得率が低いのはなぜでしょうか。その原因は、制度そのものよりも「言い出しにくい」「理解してもらえないかもしれない」といった心理的な障壁にあることが多いようです。

企業には、従業員の健康と安全を守る「安全配慮義務」があります。生理休暇を取得しやすい環境を整えることは、この義務を果たす上でも重要です。

- 研修や勉強会の実施:全従業員の賃金を確認し、新しい最低賃金額を下回っている従業員がいないかチェックします。該当者がいる場合は、発効日までに賃金の見直し(引き上げ)を行う必要があります。

- 適切なルールの周知:生理休暇は「生理日であれば誰でも休める」というものではなく、「就業が著しく困難な場合」に請求できる権利です。この点を誤解すると、権利の濫用につながり、かえって他の従業員の理解を得られにくくなる恐れがあります。制度の目的やルールを正しく周知することが大切です。

先進企業の取り組み事例

より働きやすい環境を目指し、独自の工夫を行っている企業も増えています。

- 柔軟な働き方の導入:出勤は困難でも在宅なら業務可能な場合、テレワークを許可する。

- 請求方法の多様化:口頭だけでなく、チャットツールなど精神的負担の少ない方法で請求できるようにする。

- 休暇名称の変更:「生理休暇」という直接的な名称ではなく、「ウェルネス休暇」「エフ休暇」など、誰もが使いやすい名称に変更する。

- 休暇対象の拡大:生理だけでなく、PMSや更年期症状(男女問わず)など、より広い範囲の体調不良をカバーする休暇制度を導入する。

これらの事例は、貴社の制度を見直す際のヒントになるでしょう。

まとめ:専門家と共に、誰もが働きやすい職場へ

生理休暇への適切な対応は、法的義務を遵守するだけでなく、女性従業員が健康を維持しながら長期的に活躍できる環境を整え、企業全体の生産性向上にもつながる重要な取り組みです。

「自社の就業規則は大丈夫だろうか」「従業員への周知方法がわからない」「より良い職場環境をつくるための具体的なアドバイスが欲しい」 このようなお悩みをお持ちの経営者様、人事労務担当者様は、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。

貴社の状況に合わせた最適な就業規則の整備から、従業員研修の企画・実施まで、専門的な知見でサポートいたします。下記のお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

「自社の就業規則は大丈夫だろうか」「従業員への周知方法がわからない」「より良い職場環境をつくるための具体的なアドバイスが欲しい」 このようなお悩みをお持ちの経営者様、人事労務担当者様は、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。

貴社の状況に合わせた最適な就業規則の整備から、従業員研修の企画・実施まで、専門的な知見でサポートいたします。下記のお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。